|

| ZIZI−YAMA にもどる |

⇒ 「まなびやー」って何? 沖縄「土の宿」に行ってみよう オーストラリア「土の宿」に行ってみよう ⇒ 「まなびやー」って何? 沖縄「土の宿」に行ってみよう オーストラリア「土の宿」に行ってみよう |

2011/3/29〜4/1土の宿に行ってきました

|

| 「土の会」 「土の宿」 そして 「まなびやー」への道 |

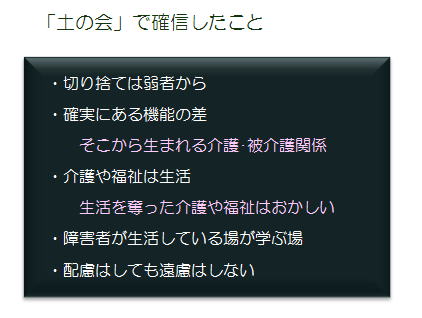

1960年代の終わりに、山口県の田舎町で産声を上げた土の会。自分の生き方は自分で決める自由を求めて始まった重度障害者の共同生活。その病いや障害の有無を問わず共に生きるという試みを水源として、土の会という生き方、考え方は、いつしか小さなせせらぎとなり、世に流れでた。

それから40年あまり、せせらぎにいく筋かの支流が合流し、一つの流れとなった。流れは、支える、生きる、自立、共生、とさまざまな分流を生み、そして今、それらの分流のいく本かが再び合流し、「まなびやー」という豊かなデルタを形づくろうとしている。

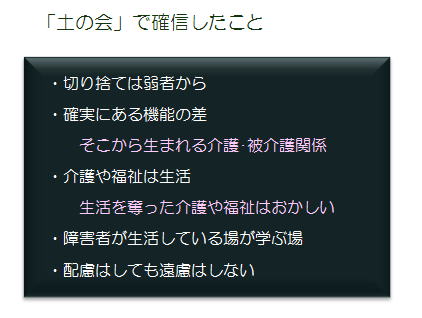

木村浩子は、「自分たちは、これまでも、そしてこれからも、生きることのすべてにひとの『心と手足』とを借りなければならない」、と言う。この障害の有無が示す明確な差を認め、その差を越えて共に生きるために、どうすればよいか、その差と違いを活かして生きようとする思いが「まなびやー(学び舎)」という考えをを生んだ。

「まなびやー(学び舎)」のはじまりは、既存の学校では学ぶことのできない実際の介助体験ができる触れ合いの場をつくりたい、心ある若い介護者を育てる研修の場をつくりたいという思いだった。しかし、介助はひとと人との関係、介助される者と介助する者との、共にひととしての尊厳をもった出会いがあってこそ、心から介助ができる精神性豊かな介助者が育つ。一人の人間のいのちと共に生きるという体験なしには、真の介助者にはなれないのではないか、場所よりひととの出会いだということに気がついた。

ひとと人との出会い、それは理屈ではない。知識や理論で得られるものでもない。ひとの手を借りなくては食事をすることができない者がいる。そうした重度の障害がある自分たち自身が、自らの生活と生活している場を教材として提供する、その生活している場を介護という考えと技を身につける学びの場(「学び舎」まなびやー」)にすればよいということに気がついた。

山口県玖珂郡周東町祖生で始まった「土の会」という生き方は、沖縄県伊江島に障害者が車いすで宿泊できる宿(土の宿)として根を下ろし、一つの「まなびやー(学び舎)」になった。この「土の宿」のような場が、全国に生まれ、お互いが連携することでシステムになる。どこであれ、障害がある人が提供するその人が生活している場が「まなびやー(学び舎)」、介護を学ぼうとする者「まなびやーせい(学び舎人)」は、その場に出向いて、共に生活することを通して真の介護の心と技を体得する。「まなびやー」は既成の養成施設とは異なる、システムとしての場(トポス)である。 |

|

| 「土の会」のはじまり |

|

| 「土の会」を通して |

|

(青海社,2009)画像クリック

⇒ 沖縄「土の宿」に行ってみよう ⇒ 沖縄「土の宿」に行ってみよう

オーストラリア「土の宿」に行ってみよう |

「土の会」は、一九六〇年代の終わりに、山口県玖珂郡周東町祖生という小さな田舎町で 「土の会」は、一九六〇年代の終わりに、山口県玖珂郡周東町祖生という小さな田舎町で

誕生した。自分の生き方は自分で決める自由を求めて、施設を出た木村浩子とその友人、

家族から独立した仲間、重度障害者三人組のささやかで精いっぱい共同生活がはじまり。

六畳二間の共同生活、生まれて初めてつくったカレーの味、彼らにとってはそうしたことすべ

てが感動で、新しい体験だった。

そうして、さらに自立を希望する二人が加わり、総勢五人になったとき、自分たちの集まり

に名前をつけようという声があがった。「人は土から生まれ、土に還る」、すべてを受け入れ

消化し、芽ぶきを助け、育んでいく「土」、そのような役割をする集まりでありたいとの思いか

ら、「土の会」と名づけられた。

|

「土の会」の仲間が、病いや障害をどのように生きてきたのか『土の宿から「まなびやー」の風がふく』の一節紹介。

その二 にわとりが来た

土の宿の料理担当もしていた僕に、ある日、浩子おばさんが遠くから集まった友に大奮発して、鳥をごちそうしようと思った。

その日は土の会の本部(農協の倉庫改造住居)に、学生や土の会のメンバーの大半、そして、遠来の友とが二〇人近く集まった。久しぶりの大集合に、浩子さん大奮発。「ヤ‥ヤマネさん、きょ‥今日ネ、あ‥あのね、に‥にわとり頼ん‥だから、おいしい‥ものつくってくれる?」。

どのくらいの量がくるのかと聞くと、一羽分との返事。まあ女の子もいるし、からあげや炒めものなど、なんとかなるだろうと思って「うん、なんとかするよ」と引き受けた。

そのころ僕は、けっこううるさ型の土の会の自称コック長だったのだ。残り物でもなんでもあるもので、食えるもの、それも食卓に出せるものがつくれるという特技をもっていた。「ヤ‥ヤマネさん‥嫁さんいらんね」とまで言われた腕前だ。

フータンをあやしながら遠来の客たちと話をしていると、K君が神妙な顔をしてやってきた。僕の耳元に口を寄せ、「ヤマネさん、に‥にわとりが来たよ」と不気味な声でボソリ。「そう、まだ飯には早いな」と言って庭に出ると、学生二、三人が輪になってがやがや。なんと真ん中に虫の息のにわとりが一羽、足をくくられているではないか。思わず腕組をしてしまった。「浩子さーん、にわとりって、これか」と聞くと、まるでにわとりを知らないのかといわんばかりに、「そ‥それ、に‥にわとり、りょ‥料理してね」「むむ‥(知ってるよ、にわとりくらい)」。

誰一人手を出さない。成り行きなので、昔、じいさんがやっていたのを思いだして、何人かに湯を沸かさせ、火をたかせ、なたと包丁の準備をした。胸のうちで南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)、ごめんなさいと言いながら、コック長の名にかけて、傍目(はため)には平静さを装い、にわとりの首を落として血抜きをする。熱湯で羽をむしり、毛焼きをし、やればできるもので、なんとかさばいた。

その夜、人の苦労も知らずに、皆、うまいうまいと舌鼓(したつづみ)。食欲がないと言う男の子数人(手伝ってくれた者ばかり)を除き、残酷だなんだと大騒ぎをした女性たちも、にこにこと食べている。土の会の日々は、こんな和気あいあいとした、人が生きる基本的なところで生きていたような気がする。それは、ちょっとした若さの見栄っぱりと正義感以外には、何々主義とかいうたいそうなもののひとかけらもない、あっけらかんとした生活だった。

手が使えないから、足を使う。手の代わりだから足でおむつを替え、料理をつくる。それをあたりまえと思っていた。でも世の中は、それがあたりまえでなくなっていた。

ある日、障害者のためになんでもやってきたので手助けしたいというおばさんが二人来た。浩子さんが、喜んで足で包丁をつかんで野菜炒めをつくり、お昼ご飯を出した。客二人は、一口も箸をつけずに、もっともらしい励ましをいろいろ言って帰っていった。それっきりだった。しかし、土の会はそうした普通のおばさんを排除することなく、反対に巻き込んでいく生き方をしていたように思う。 |

|

土の会」の仲間が、病いや障害をどのように生きてきたのか『土の宿から「まなびやー」の風がふく』の一節紹介。

その三 蚊取り線香キャンプ

ある日、浩子おばさんが生まれて初めてのキャンプをしてみたいと思いました。彼女はキャンプに必要なあるものを準備して、僕たちにキャンプしようよ と呼びかけました。

施設を出ての慣れない生活も少し板につき始めたころ、「キャンプしたいね、キャンプしようよ」、いつものことながら、急に、浩子おばさんだったか誰だったかが言い始め、みんなその気にな

った。

何月何日と日取りの決まった前日、いつもの学生仲間が広島発の鈍行列車に乗り込んだ。キャンプに必要なものは注文したので、労力があればいいという浩子おばさんの話に、うかつにも、本当に「うかつにも」乗ってしまった。この「うかつにも」は、それから何回も、何人も、後を絶つことなく続いているのだ。もしかしてこれを読んでいるあなたも、すでにこの「うかつにも」にはまってしまった一人ではないだろうか。岩国で岩徳線に乗り換えて、玖珂の駅についたときまでは、キャンプだキャンプとお祭り気分、「うかつにも」それから起こることには気づいていなかった。

農協の倉庫を改造した土の会の本部兼住居に着く。ひと休みして、キャンプの荷物の点検にと立ち上がった。「万田さん、キャンプの荷物ってどこ?」と、家の中のことならなんでもわかっていて信頼のおける万田さん(「土の会」の会員、会のお母さんのような人だった)に聞くと、「さあ、浩子さん、大丈夫と言っとったけどね」。う・う・うかつだったのでは、このときになって背筋になにか怪しげな予感が走った。なんと用意してあったのは、蚊取り線香の山だけだった。

浩子おばさんいわく「あ‥あは‥キャンプはね、蚊が多いから」。唖然として息がつまった後、腸捻転で入院した者が一人もいなかったのが不思議なくらいみんなで笑った。「キャンプって、したことないからね、知らないのよ」。それからが大騒ぎ。力のあるI君、力はないが怪しげな工夫をするK君、台所のマドンナMさん、みんなで参加人数分の食料や場所など、諸々の確保へと走り回ったのは言うまでもない。

とはいえ、蚊取り線香だけでキャンプ?。何度も思いだしては大笑いしながら、キャンプの準備にとりかかった。トイレはどうする、車いすは大丈夫だろうか、心配なことは山ほどあるが、本当に大変なのは、トイレ。後はどうにでもなるもの、キャンプは楽しくなくっちゃ。

初めての戸外での生活のため、町内のお宮の境内を借りたキャンプではあったが、カレーをつくったりご飯を炊いたり、十分キャンプの味を味わった。余分な光一つない空。降り落ちてくるのではと心配になるほどの星に、うっとりして夜がふけた「蚊取り線香キャンプ」であった。

私たちがこれが「普通」と考えている生活は、いつのまにか日常に慣らされた、一見便利のいい生活であることが多い。いつのまにか、それがあたりまえのようになり、知らない間に不便なものを避け、普通でないものを避けるようになっている。恐いものだと思う。本当は、生活っていうのは「蚊取り線香キャンプ」のようなものだ。いろいろなことがおきる。普通と思いこんでいたとらわれからはなれれば、その不便さのなかにこそ生活があり、自由がある。生きることの工夫がある。

いつも同じでなく、誰もが同じではないことが普通になってくる。そうして、はじめて障害という言葉も使わなくてすむようになる。障害とは、日常生活に差し障りのあるという意味から生まれたものだ。まっすぐなキュウリが普通と思われるようになると、曲がったキュウリが捨てられるのと同じことだ。キュウリはキュウリ。糠(ぬか)づけにして食ったらいっしょ。曲がったキュウリはいけないとか、曲がっていてもキュウリだとか、論点のずれた論争がされているように思う。

僕は、自分がうっかり日常に埋没しかけるとき、「蚊取り線香キャンプ」を思いだす。土の会を通して、僕たちは、あるがままに生活することを身につけていたように思う。 |

|

| **詳細は、『土の宿から「まなびやー」の風がふく』(青海社,2009)を |

⇒ 「まなびやー」って何? 沖縄「土の宿」に行ってみよう オーストラリア「土の宿」に行ってみよう ⇒ 「まなびやー」って何? 沖縄「土の宿」に行ってみよう オーストラリア「土の宿」に行ってみよう |

|

「土の会」は、一九六〇年代の終わりに、山口県玖珂郡周東町祖生という小さな田舎町で

「土の会」は、一九六〇年代の終わりに、山口県玖珂郡周東町祖生という小さな田舎町で